PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)とは?役割・目的・業務内容について解説

プロジェクトマネジメントオフィス(Project Management Office:PMO, PJMO)とは、個別プロジェクトの進捗やタスク等の管理を支援する組織のことです。

PMOを設置する主な目的は、プロジェクト管理の品質を向上させ、プロジェクトの目的を達成できるようにすることです。

これを達成するための主な業務として以下の4つが挙げられます。

- プロジェクト管理の改善:プロジェクト管理のベストプラクティスを確立し、その適用を推進する

- リスクと品質管理:プロジェクトのリスクを特定、評価、管理し、プロジェクトの品質を確保、維持する

- コミュニケーションの促進とパフォーマンスの監視:プロジェクトの関係者間でのコミュニケーションを調整し、情報の透明性と共有を促進するとともに、プロジェクトの進行状況とパフォーマンスを定期的に追跡し、報告する

- PM(プロジェクトマネージャー)のサポート:PM(プロジェクトマネージャー)のプロジェクト期間中のサポートをする

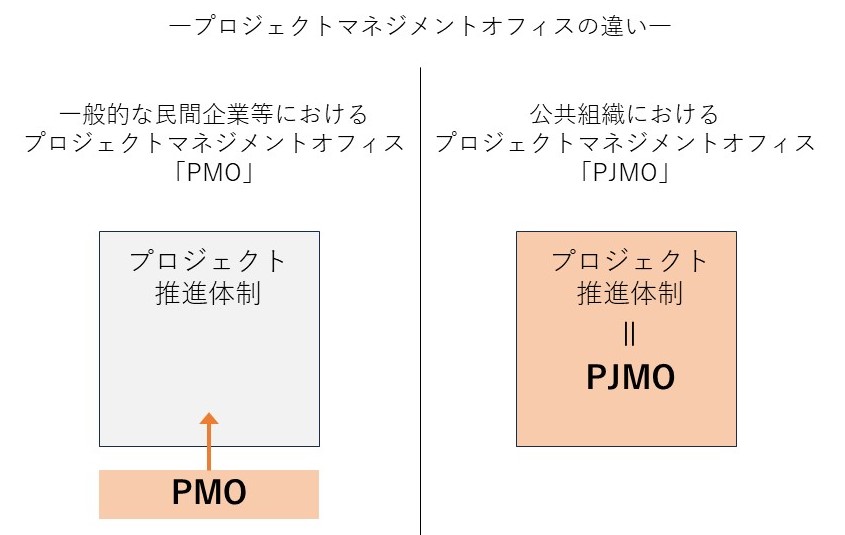

また、プロジェクトマネジメントオフィスは「PMO」もしくは「PJMO」と表記されることがあります。

文脈や組織によって表記や定義が異なる場合があるため、利用時には注意が必要です。

一般的な民間企業等で言われる「プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)」は、プロジェクト推進の責任者や管理者、それらをサポートするメンバー等で構成され、個別プロジェクトのマネジメント支援を行います。

一方、公共組織において「プロジェクトマネジメントオフィス(PJMO)」は、制度所轄部門、業務実施部門、情報システム部門の管理者や担当者を含めた、個別プロジェクトを遂行する組織のことを指します。

プロジェクト管理の規模と複雑性が増すにつれて、プロジェクト管理を担うPMOの役割はますます重要になってきます。

PMOにより、組織はプロジェクトの効率性と効果性を高め、リスクを最小限に抑え、リソースの最適化が可能となります。

目次

よくある質問

PMOを設置しない場合、発注者にどのようなリスクが生じるのでしょうか?

PMOを設置しない場合、プロジェクトを横断的に管理する仕組みが欠如し、結果として進捗の遅延、品質の低下、コスト超過などのリスクが高まる可能性があります。

発注者自身が全体を把握しづらくなり、調達責任や説明責任を十分に果たせなくなる恐れもあります。

主なリスク要因

1. 統制・調整機能の欠如

・複数のベンダーや関係部門が関与する場合、調整役が不在だと情報が錯綜し、意思決定が遅れるリスクがあります。

・権限や責任の所在が不明確になりやすく、発注者が全体を統括できなくなります。

2. リスクの早期発見・対応の遅れ

・進捗や品質のモニタリング体制が弱まるため、課題が顕在化してから発覚するケースが増えます。

・結果として、重大な障害や納期遅延につながり、追加コストや契約トラブルが発生する可能性があります。

3. 知識・ノウハウの属人化

・プロジェクト管理手法が標準化されないため、担当者ごとのやり方に依存しやすくなります。

・担当者の異動や退職によって、重要な情報やナレッジが失われるリスクがあります。

4. 説明責任・調達責任の曖昧化

・PMOが担うべき進捗管理やリスク管理の仕組みがないと、発注者自身の関与が弱まり、成果物の品質や契約履行に関する責任が不明確になります。

・監査や住民説明の場で、十分なエビデンスを示せないリスクを抱えることになります。

PMOを設置しないことは、単に「管理役を置かない」ことにとどまらず、プロジェクト全体の統制が効かなくなる大きなリスクにつながります。

発注者が主体的に関与し、責任を果たすためにも、PMOは重要な役割を担う存在といえます。

PMOを設置する際に必要となる発注者側のリソースや体制はどの程度求められるのでしょうか?

PMOの設置には、専門知識を持つ人材の確保と、発注者側での統制体制の整備が求められます。特にプロジェクト管理・調達管理・リスク管理を担える要員を配置し、組織としての意思決定プロセスを整えることが重要です。

具体的なリソース・体制のポイント

1. 専任または兼任の人材配置

・プロジェクトマネジメントの知識や経験を有する担当者を、専任または兼任でPMOに配置することが望ましいです。

・公共組織や中小企業では専任人材の確保が難しい場合があるため、外部専門家の支援を組み合わせるケースもあります。

2. 調達・契約に関する知見の確保

・契約条件の策定や進捗確認など、調達に直結する知見を持つ人材がPMOには求められます。

・調達部門や法務部門と連携し、契約上の責任を明確にできる体制が必要です。

3. 標準化・統制の仕組み作り

・プロジェクト計画、進捗管理、成果物検証といった手続きを標準化し、組織全体で共有する仕組みを整えることが重要です。

・単なるチェック部門ではなく、改善提案やリスク予防を担える体制が求められます。

4. 経営層・上位部門との連携

・PMOは現場レベルだけでなく、経営層や発注責任者と定期的に情報を共有し、意思決定を支援する役割を担います。

・そのため、報告ルートやエスカレーションルールをあらかじめ整理しておく必要があります。

PMOの設置は単なる人員追加ではなく、発注者組織全体での「管理・統制の仕組みづくり」を意味します。発注者側が一定のリソースを割き、標準化や統制の枠組みを整えることで、PMOは初めて有効に機能します。

専任人材の確保が難しい場合でも、外部専門家の活用や兼任体制を通じて必要な役割を担保することが望ましいといえます。

発注者がPMOを活用して成果を最大化するためには、どのような関わり方が求められるのでしょうか?

発注者がPMOを最大限に活用するためには、単に設置するだけでなく、意思決定やプロジェクト推進において積極的に関与する姿勢が求められます。

PMOを「管理部門」として切り離すのではなく、発注者自身の責任を補完し、実効性のある統制機能として位置付けることが重要です。

具体的な関わり方のポイント

1. 定期的な情報共有と意思決定の参加

・PMOからの進捗・リスク報告を定期的に受け取り、経営層や発注責任者が迅速に意思決定できる体制を維持することが求められます。

・単なる報告受領ではなく、方針の承認や優先順位づけに主体的に関わることが必要です。

2. 課題解決への共同姿勢

・ベンダー間調整や要件の追加・変更といった課題に対して、PMO任せにせず発注者が関与し、必要に応じて調整や判断を行うことが重要です。

・「管理を委任する」のではなく、「管理を支援させる」という立場で臨むことが効果的です。

3. PMO機能の継続的改善

・プロジェクトが進む中で、管理指標や報告様式が形骸化するリスクがあります。

・発注者がフィードバックを行い、PMOの運用を改善し続けることで、実効性を保つことができます。

4. 経営層との橋渡し役としての活用

・PMOを単なる現場管理に留めず、経営層へリスクや進捗を報告する仕組みとして位置付けることで、全社的な意思決定を支えることができます。

PMOの成果は、設置そのものではなく、発注者がどのように関与するかで左右されます。「任せきりにしない」「主体的に活用する」という姿勢が、プロジェクト成功のカギとなります。

あわせてこの用語と記事をチェック

・PMBOKとは?基本的な考え方やプロジェクトマネジメントへの活用についてわかりやすく解説!

・情報システム部門担当者が身につけたいプロジェクトマネジメントを丁寧に解説