公共調達にはどのような調達方式がある?それぞれの方式のメリット・デメリットと合わせて解説!

公共組織で物品や役務を調達する際は、入札を通じて事業者を選定するのが基本となります。

入札とは、国・地方自治体・独立行政法人などの発注者が契約の相手方を決定するために、複数の事業者から価格や業務内容の提示を募る手続きです。

特に公共調達は、国民から集めた税金を用いて行われる公的な契約行為であり、公平性・透明性・競争性を確保し、公正に行われる必要があります。

この記事では、公共調達の中でも特に情報システム調達を念頭において、調達方式の種類や、各方式のメリット・デメリット、情報システム調達における共通の留意点を解説します。

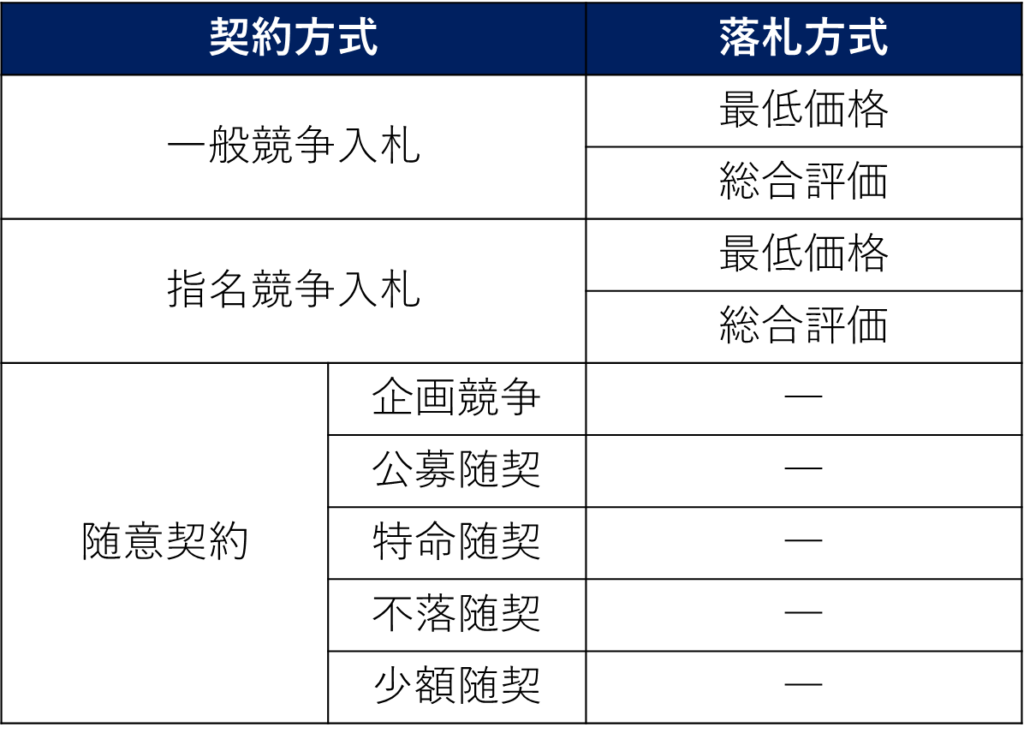

調達方式の種類

公共調達における調達方式は、契約方式と落札方式から構成され、以下の表に示す種類が存在します。

契約方式は「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」の3種類に分類することが出来ます。

「一般競争入札」は、一定の資格を有する不特定多数の希望者を競争に参加させて、発注者に最も有利な条件を出した入札者と契約する方式です。

広く競争を促す方法で、機会均等性が高く、会計法においては一般競争入札で契約することを原則としています。

「指名競争入札」は、発注者があらかじめ指名した特定多数の事業者を競争に参加させて、発注者に最も有利な条件を出した入札者と契約する方式です。

一般競争入札と随意契約の長所を採り、短所を補完する形の中間的な契約形式ですが、一般競争入札と比較して公平性を担保することが難しくなります。

そのため、「指名競争入札」は一般競争入札に付することが調達側にとってあきらかに不利である理由がある場合など、限定的なケースでのみ実施されます。

情報システムの調達において採用されることはほとんどありません。

「随意契約」は、入札者同士を競争させることなく、発注者が特定の相手方を選んで契約する方式です。

会計法においては、原則である競争入札の例外として、特定の事由に該当する場合に限り認められています。

一般競争入札

一般競争入札は、複数の事業者から同じ条件の下で提案を求めることが出来るため、公平性・透明性・競争性を実現できる最も推奨される手続きです。

ただし、複数者の応札があって初めて競争が働きますので、一般競争入札の形式を取っていて一者応札というような構図は避けなければなりません。

メリット

- 公平性・透明性が確保できる

広く競争を促すことで、特定の事業者への優遇や癒着を防ぐことができます。

- 競争性が確保できる

競争原理が働くことで、適正な価格での調達が期待できます。

- 企業の参入機会を拡大できる

広く門戸を開くことで、新規参入事業者や中小企業にも、応札・落札の機会を提供できます。

デメリット

- 柔軟性に欠ける

公告前に要件を確定する必要があるため、事業者から受けられる提案の幅が限られており、専門性の高い案件などにおいては適さない場合があります。

- 過度な価格競争を生むリスクがある

価格を重視しすぎると、品質が犠牲になったり、契約不履行となったりするリスクが高まります。

これを防ぐために、総合評価方式を採用するべき場合があります。

また、契約内容に適合した履行がされないこととなるおそれが認められる場合に、調査を行い、調査結果次第で排除する低入札価格調査制度というものがあります。

- 一者応札のリスクがある

特定の事業者しか応札しないことで、競争が働かず、調達の効率性が損なわれる可能性があります。

これを避けるために、事業者が準備するための十分な期間を確保すること、既存事業者が優位になる作業の分離・排除、既存システムの設計情報等の詳細を開示することなどが推奨されます。

落札方式の種類

最低価格方式

最低価格方式は、競争入札において最も低い価格を提示した事業者が落札者となる方式です。

この方式は、経済性を重視した方式で、技術力の差によって実施内容に差が出にくい役務や物品購入等において採用されます。

総合評価方式

総合評価方式は、競争入札において価格と価格以外の要素(実績・技術提案等)の要素を総合的に評価して、発注者にとって最も有利な条件を落札者とする方式です。

評価要素として、実績や技術提案を入れることで、事業者に対する信頼性や業務の品質を担保することが出来ます。

予定価格が80万SDR以上の調達もしくは、専門性が求められる役務等で採用されて、評価方法には除算方式(評価値=技術評価点/入札価格)と加算方式(評価値=技術評価点+価格評価点)があります。

また、加算方式の中でも求められる技術の難易度等によって、技術評価点と価格評価点の配分が1:1から3:1まであります。

随意契約

随意契約は、発注者が選定した特定の相手方と契約を締結する方式です。

資力、信用および技術力等が確実な者を選ぶことができます。

一方で、公平性・透明性・競争性の確保が難しい上、発注者側に十分な技量がないと、発注者に不利な価格や内容で契約を締結することになる可能性があります。

随意契約を結ぶ際は「随意契約理由書」を作成しなければなりません。

随意契約に関する根拠法令ですが、国や独立行政法人の場合は、「会計法第二十九条の三第五項」および「予算決算および会計令(予決令)の第九十九条」、地方自治体の場合は「地方自治法第二百三十四条第二項」および「地方自治法施行令第百六十七条の二」に規定されています。

随意契約が認められる場合

随意契約が認められる場合は、大きく分けて以下のものが挙げられます。

- 契約の性質または目的により競争に加わるべきものが少数で、競争に付する必要がない場合

特定の1社しか保有していない技術を利用しなければ実現できない情報システムや、特許権等の排他的権利に関わる物品や役務の調達が該当します。

- 緊急の必要により競争に付すことが出来ない場合

災害発生時等の緊急対策で調達する必要がある場合が該当します。

ただし、事務手続きの遅延により競争に付する期間が確保できなくなったことのみをもって「緊急の必要」があるとしてはいけないことが、「公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)」で示されています。

- 競争に付することが不利と認められる場合

既存契約に直接関連する追加調達で、他の事業者では著しい支障が生じる恐れがある場合や、時価に比べて著しく有利な価格で契約できる見込みがある場合が該当します。

- その他

予定価格が少額の場合や、特定の法人との契約をする場合などが予決令や地方自治法施行令で定められています。

メリット

- 迅速な契約締結が可能

競争入札のような公告や待機期間が不要なため、緊急性の高い調達において有効です。

- 柔軟な対応が可能

特定の技術やノウハウを持つ事業者、または特定の製品・サービスを供給する独占的な事業者など、競争が困難な状況において、最も適切な相手方と直接契約することが可能です。

- 交渉が可能である

特定の相手方との交渉を通じて、価格や価格以外の条件(品質、納期、業務内容など)についても柔軟に調整することが可能です。

デメリット

- 公平性・透明性が欠如する

競争が働かないため、価格の適正性や契約プロセスの透明性の確保が難しいです。そのため、随意契約を採用する場合は、随意契約を採用した理由の説明が求められます。

- 不適切な運用のリスクがある

随意契約の要件を悪用し、不必要に契約を分割したり、特定の事業者との契約を繰り返したりすることは避けなければなりません。

- 不利な条件での契約を余儀なくされるリスクがある

「交渉が可能である」というメリットの裏返しとして、発注側に十分な知見がない場合には事業者の説明を鵜呑みにせざるをえず、結果として発注者にとって不利な条件での契約を余技なくされるリスクがあります。多くの場合は、費用高騰という結果が発生します。

随意契約の方式

1.企画競争

不特定多数の事業者から、発注者が定めたテーマに沿った企画書の提出を求め、最も適した提案をした事業者と契約を締結する方式です。

プロポーザル方式と呼ばれることもあります。随意契約ではあるものの、透明性と競争性のある随意契約とされています。

この方式については、仕様書の明確化が困難である、または事業者の創造性を重視したい調達の場合に採用されます。

ただし、仕様書の明確が困難とは発注者が一方的に具体的な仕様を決めることが適切ではない場合や、セキュリティへの配慮の観点から具体的な仕様の公表が困難な場合などを指し、発注者のスキル不足により仕様の明確化が出来ない場合は該当しません。

2.公募随契

競争入札を実施した場合に、参加者が一者に特定されそうな場合に、事前に必要な要件等を明示した上で、他に契約締結を希望する者がいないかどうかを確認し、参加意思表明者が一者だった場合に、採用される方式です。

ただし、一者応札を回避するための検討が十分に行われており、発注者にて適正な予定価格を設定できることが前提になります。

3. 特命随契

発注者側の都合等により、特定の事業者を指定して契約を締結する方式です。

災害時等に緊急の必要があるために競争入札が適さない場合等が挙げられ、会計法や予決令に実施可能な条件が規定されています。

4. 不落随契

競争入札を行い、落札者が決まらなかった場合に採用される契約方式です。

契約時に競争入札時の予定価格やその他の条件を変更することはできません。

5. 少額随契

契約の予定価格が少額である場合に採用される契約方式です。

発注者があらかじめ指定した事業者に見積書の提出を依頼し、それぞれの価格や内容を比較し最も適した事業者を選ぶ見積合わせや、公募形式で見積りの依頼を行い、それぞれの価格や内容を比較し最も適した事業者を選ぶオープンカウンター方式があります。

2025年に半世紀ぶりに基準額の見直しが行われました。

情報システム調達における共通の留意点と今後の方向性

情報システムの調達においては、ユーザのニーズに合ったサービス提供を実現することが最終的な目的です。そのためには、調達の前に適切な要件定義を行い、要件を事業者に伝えるための仕様書を作成する必要があります。

また、情報システム調達においては、以下のことに留意する必要があります。

- ライフサイクルコストの考慮

情報システムは開発後も継続的に運用保守・改修が必要になります。そのライフサイクル全体を見通した費用対効果で評価することが重要です。

運用保守計画は、情報システムの設計段階で並行して策定し、長期的な安定稼働と効率的な運用を目指す必要があります。

設計開発の際に、運用保守費用についても参考情報として提示を求めて、設計開発業務の技術点の一部として評価することもあります。

- 外部委託の適切な管理

情報システム調達では外部事業者に開発を委託することが大半ですが、丸投げではなく、職員が適切に作業を切り出し、発注者側が主体性を持って指示や管理を行うことが不可欠です。

再委託についても、責任の所在を明確にするために、制限や条件を設ける必要があります。

まとめ

公共調達には複数の方式があり、情報システムの調達においても、その内容・性質に応じた適切な調達方式の選択が重要になります。

本記事では調達方式にフォーカスして解説しましたが、以下の記事では、自治体のシステム調達プロセス全般におけるポイントを解説しています。

GPTechでは、独立行政法人や自治体向けにITガバナンス強化サービスを提供しており、調達の成果を高めるための調達計画や調達方式に関する助言も実施しております。

ITガバナンスやIT調達でお困りごとのある独立行政法人職員、自治体職員の方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。