教育ICT環境整備を成功に導く!発注準備から入札・仕様書作成までの実践ポイント

今年度、多くの教育委員会がGIGAスクール構想第2期に伴う端末入替やネットワークアセスメントのための入札を予定されているかと思います。

しかし、「端末入替が上手くいくか心配」「ネットワーク環境が改善できるか不安」といった不安を抱えているICT環境整備担当者も多いのではないでしょうか。

こうした不安を解消するためには、適切に環境整備の発注を行うことが必要です。

そこで、適切な発注をするための手順をまとめましたので、ぜひご一読ください。

1.現在のICT環境を把握する

教育ICT環境整備の適切な発注を行うためには、現在のICT環境を正確に把握することが重要です。

GIGAスクール構想で整備された学習系環境と校務系環境の課題や今後については、多くの教育委員会で検討されていると思います。

しかし、端末環境、ネットワーク環境、システム環境を別々に調達されている場合や、環境整備はまとめて実施されていても、端末とネットワークの運用保守が別々に調達されているというようなこともあります。

このような状況の場合、ICT環境の現状や課題を正確に把握できていない可能性があるため、調達を実施する前には、現在のICT環境を正確に把握し、整理を行う必要があります。

GIGAスクール構想第2期以降では、ネットワーク環境の統合を検討されるのではないかと思いますが、それと同じように、既存環境の統合を検討することで、効率化やコスト削減に繋がることがあります。

まだ、あまり検討されていない部分になるかと思いますが、GIGAスクール構想により全教室にネットワーク環境が整備されたことで、その環境を活用しコストをかけないで改善できるものがあります。

そのため、学校の既存の設備を把握し、ICT環境を活用し代替できるものがないかなどについても検討をしておくと良いのではないかと思います。

分かりやすいものでは、印刷環境があります。

学校には、輪転機と言われる印刷機、パソコン用のプリンタ、FAX送信用の複合機などが混在しており、機器の入替のための入札や消耗品の管理などが教職員の大きな負担となっています。

機器毎に調達の担当課が異なっているなどの理由で、検討が難しいこともあるかと思いますが、GIGAスクール構想で整備したネットワーク環境を活用することで適切な印刷環境の整備が可能です。

印刷環境の最適化を実現している教育委員会では、機器の調達の手間や消耗品の管理の手間など、教職員の業務負担を大幅に軽減できるだけでなく、無駄な機器を無くしコスト削減にもつながっています。

このように、学校に整備されているICT環境を把握することで、既存の設備との置き換えについても検討ができるようになります。

これにより、今までは学校のICT環境と関係ないと考えられていた設備が、ICT環境を活用することで、コストをかけずに劇的に改善できることがあります。

2.入札時期の確認・調整

ICT環境整備は、機器などの性能や仕様だけでなく関連する環境の入れ替えタイミングなどを把握しておくことも大切です。

例えば、端末の入れ替えを一括でできない場合、「どのタイミングで入れ替えを実施すれば、学校現場と入替担当者の負担が最小限になるのか」などについて検討が必要になるためです。

そのため、学校現場で作業できる時間帯、期間(夏休み、冬休みなど)を考慮した環境整備にかかる期間や既存の環境・機器の契約満了時期などから、新しい環境が稼働しておかなければならないタイミングを逆算し、入札の時期を決める必要があります。

もし、現時点で、既存環境の契約満了までに次期環境の整備が間に合わない場合は、次期環境整備の期間を短縮するのではなく、既存環境の契約延長し環境整備にかかる適切な期間を確保するようにしてください。

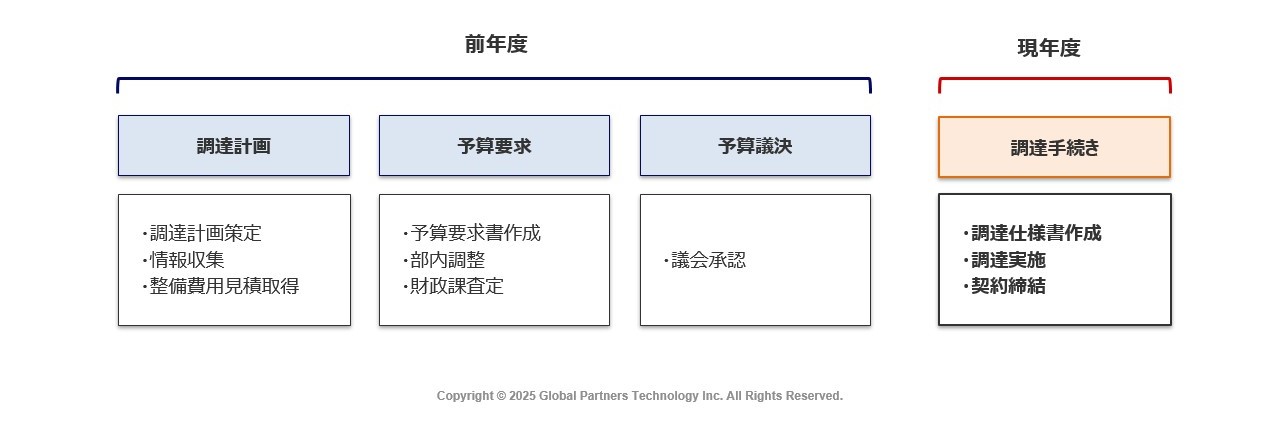

3.調達計画作成と予算要求

入札時期が決定したら、ICT環境の調達計画を作成し予算要求を行います。

調達計画書には、調達の目的、スケジュール、見積額を記載しなければならないため、多くの教育委員会では、取引のある複数の事業者に費用の見積もりを依頼されることが多いのではないかと思います。

予算要求時には、調達計画書を財政部局に提出し、首長部局の情報政策担当課が内容を確認します。

その際、「環境の詳細」や「見積額の妥当性」について説明を求められることがあります。説明が不十分だと、適切な予算額を確保できない可能性があります。

そのため、業者に見積もりを依頼した場合でも、担当者は見積もりの内容を理解し、調達内容や金額の妥当性を判断し、予算の必要性を説明できるようにしておく必要があります。

ここでしっかりと説明ができ、財政部局と情報政策担当課の審査が通れば、あとは議会での承認を待つだけです。

これで担当者の予算要求業務は完了となります。

4.調達仕様書作成

予算が決定した後は、仕様書の作成に取り掛かることになります。

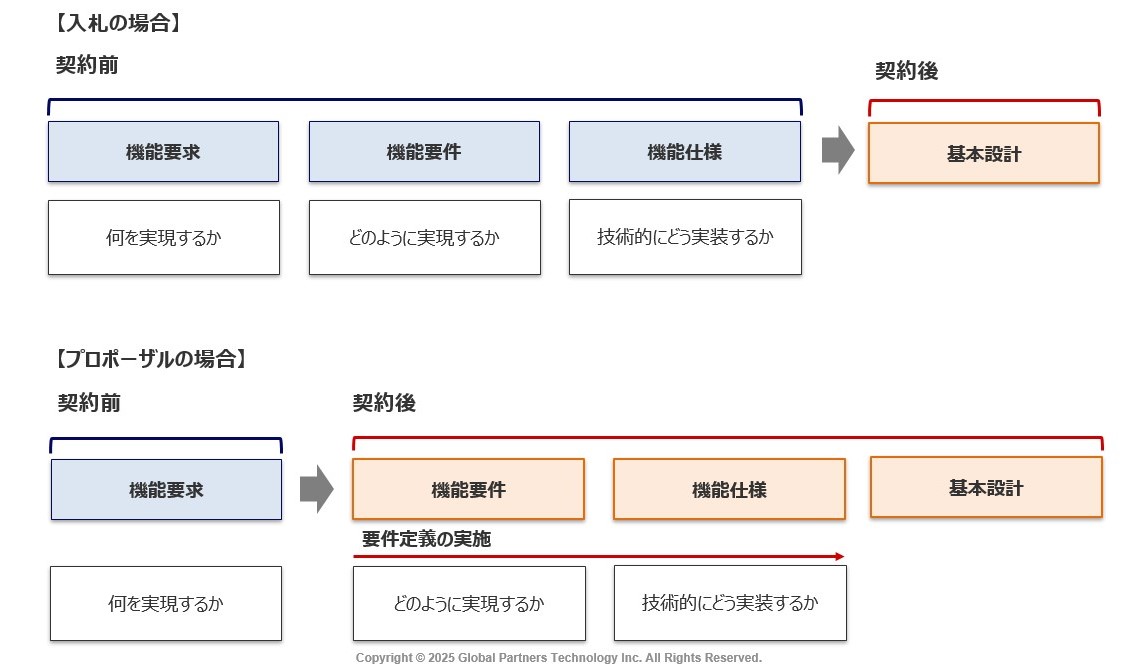

仕様書に記載する内容で難しい部分は、入札の場合は機能仕様、プロポーザルの場合は機能要求の部分になります。

特に、入札の場合は、契約後機能仕様の変更は難しいため、必要な機能を全て網羅しつつ、あいまいな記述を無くしておく必要があります。

そのため、端末のみの調達など、製品の性能を指定するだけでよく、入札参加資格として一定の資格、実績、成績などを設定すれば、品質と価格競争を確保できるような調達に適しています。

一方、プロポーザルの場合は、ネットワーク環境構築やシステム導入のような専門的な知識、知見が要求される業務に適しています。

提示した機能要求をもとに事業者から提案された内容を確認し、要件定義で機能仕様を決定することができるためより良い環境を整備できます。

入札とプロポーザルのどちらを行うにしても、適切な仕様書を作成するためには、発注者側(ユーザー)が必要としている機能や環境を正確に把握することが必須ですので、まずは「機能要求」を整理し、次に機器の性能やセキュリティなどの「非機能要求」をまとめる必要があります。

そのため、ある程度の専門的な知識が必要となります。

もし、そのような知識が不足している場合は、近隣の自治体の教育委員会、取引のある事業者などからの情報収集を行い、首長部局の情報政策部門に協力を求め仕様書の作成を行います。

それでも、仕様書の内容に不明点などがある場合には、専門家のアドバイスを受けられることをおすすめします。

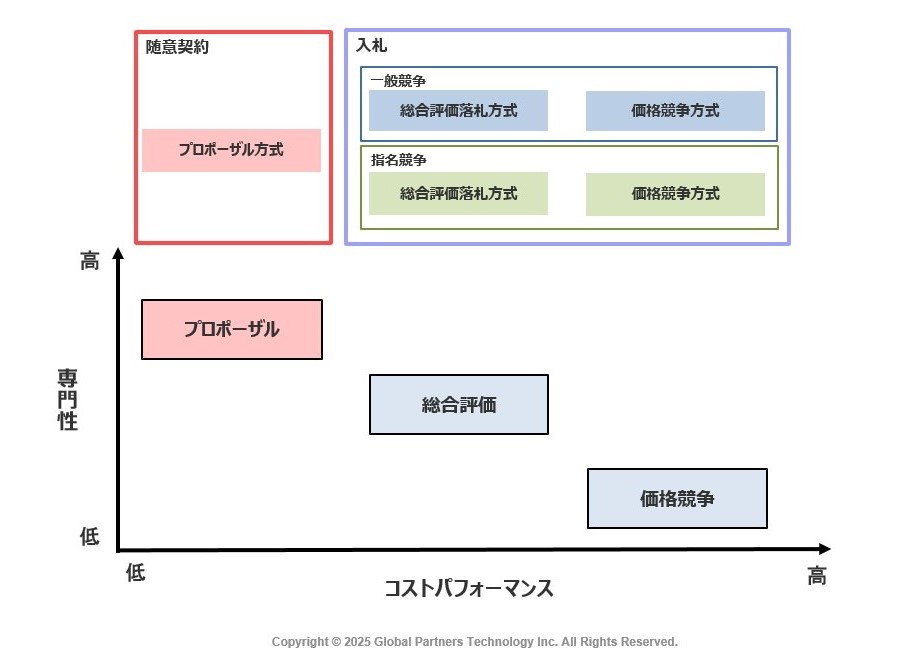

5.適切な発注方式の検討

適切な発注を行うためには、発注内容や発注者の知識などにより発注方式を変えることが必要です。

入札、プロポーザルどちらの発注方式でも、仕様に基づいて環境を整備するのですが、受注者の技術力、知見などが要求されるものは、プロポーザル方式となります。

仕様が確定しておりコストパフォーマンスを求めるような場合には価格競争となります。

一般競争入札や指名競争入札の価格競争方式では、最低価格を提示した業者が落札し、総合評価方式では定められた仕様と入札価格を点数化して評価点の高い業者が落札しますが、プロポーザルの場合は、プレゼンテーションの内容を発注者が評価し決定することになりますので、提案内容を適切に評価することができる必要があります。

そのため、評価項目の内容が非常に重要になります。

ICT環境整備を行う際には、仕様書の作成も大事なのですが、その前の段階の発注方式についても再度検討されると良いのではないかと思います。

整備を行う環境の仕様を検討することで、「専門的な知識が必要なのか」「コスト重視でよいのか」などが分かるため、どの発注方式が適切なのかも判断できると思います。

6.まとめ

ICT環境整備の発注については、前例踏襲になることが多いのではないかと思いますが、発注方法から再検討し発注方式を見直すことで適切な発注を行うことができるようになります。

また、適切な発注方法を検討するためには、仕様についてもきちんと検討を実施することになるため、不明点などが明確になり発注を行う際の仕様の精度も高くなります。

発注にかかる手間が最適化されるだけでなく、整備するICT環境も良くなる可能性が高くなりますので、この記事を参考に発注方法についてもご検討頂ければと思います。

学校のICT(学習系、校務系)環境でお困りのことがあれば、当社にお気軽にご相談ください。

少額で利用可能なアドバイザリーサービスメニューもございます。

.png)