ベンダーロックインとは?概要や発生する要因、回避策について徹底解説!

「システムを新しく入れ替えたいけど、既存ベンダー以外には頼めない・・・」

「ベンダーからおすすめされた製品以外で、自社に合う製品は無いんだろうか・・・」

情報システム部門に勤めている方は、「ベンダーロックイン」という言葉に一度は聞き覚えがあると思います。

ベンダーロックインに陥ると部分的なメリットはあるものの、様々な弊害が生まれるため、基本的には避けるべきものと位置付けられています。

本記事は「ベンダーロックイン」について、発生する要因や回避策について解説する記事です。

ベンダーロックインの意味を知りたい方、またはベンダーロックインについてお悩みの方は、ぜひご一読ください!

目次

ベンダーロックインとは?

ベンダーロックイン(Vendor Lock-in)とは、企業や組織が特定のシステムやサービスのベンダーに依存せざるを得ない状態になることを指します。

長期間にわたりベンダーロックインとなってしまうと、ベンダーロックイン状態で経過した期間に比例してより他のベンダーへ移行することが困難となってしまいます。

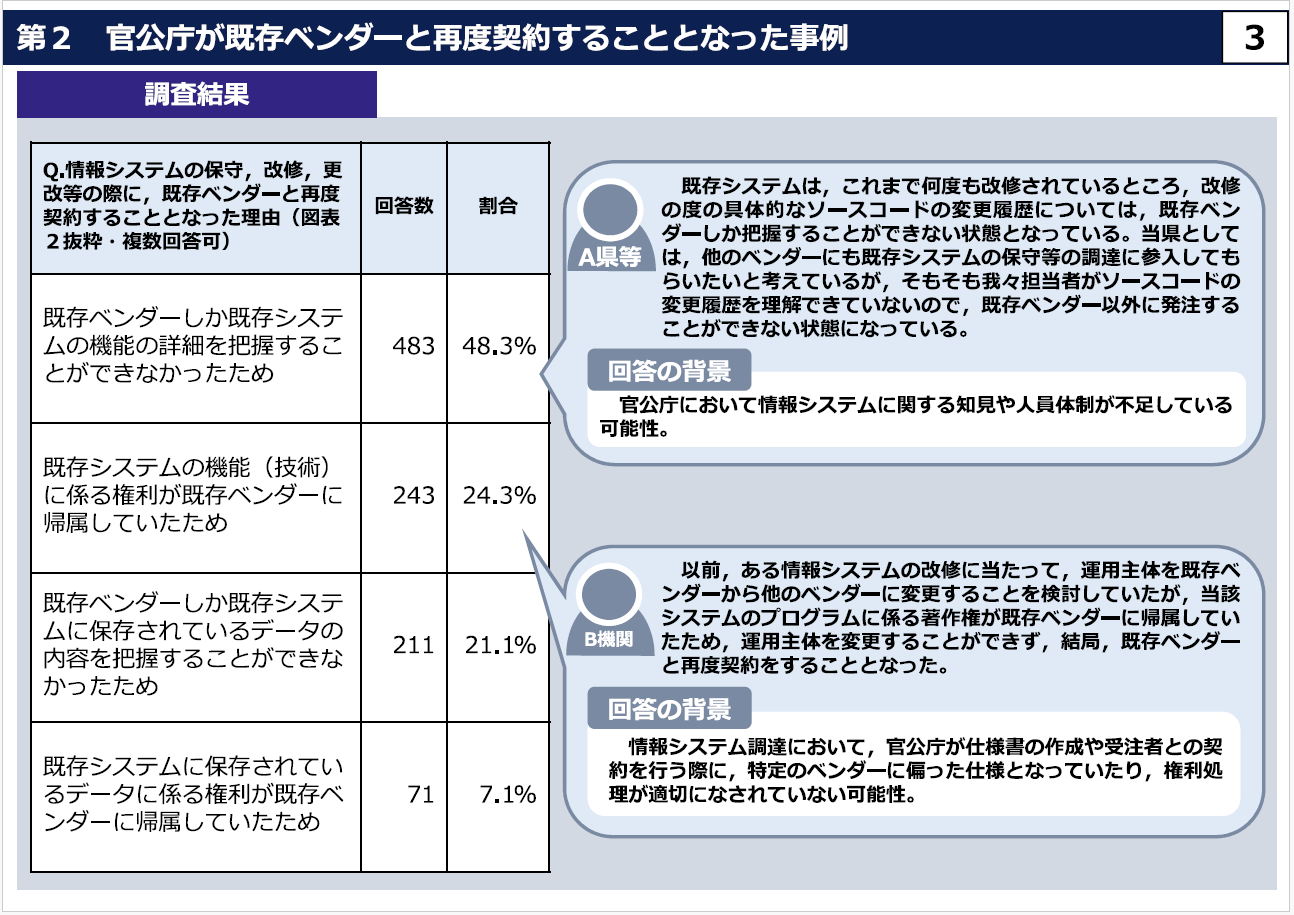

公正取引委員会においてもこのベンダーロックインは問題視されており、下記のようにシステム調達に関する実態調査が行われています。

参考リンク:公正取引委員会:官公庁における情報システム調達に関する実態調査

ベンダーロックインの種類

ベンダーロックインは、大きく分けて次の2種類があります。

コーポレートロックイン

コーポレートロックインとは、現行のベンダーが自社システムの仕様や自社業務を深く理解していることに起因して他ベンダーへの移行が困難な状態のことを指します。

この状態から他ベンダーへ移行を行うとなると、自社の業務やシステムの詳細について一から他ベンダーへ説明しなければならず、発注者側のコスト(手間)が大きくかかってしまいます。

また、他社へ乗り換えるとなると新たに新規ベンダーとの信頼関係構築を行う必要もあることから、発注者側にとっては気心の知れた既存ベンダーを選択するのが無難であるという結論に落ち着いてしまい、コーポレートロックイン状態から抜け出すことができなくなりがちです。

テクノロジーロックイン

テクノロジーロックインとは、ベンダー独自の開発手法や仕様によってシステムが構成されていることに起因して他ベンダーへの移行が困難な状態のことを指します。

前述のコーポレートロックインとは異なり、技術面での制約が大きいことにより他社へ乗り換えることができなくなっている状態のため、いつまでも同じ製品を使い続けなければいけない状況に陥ってしまいます。

テクノロジーロックインの例としては、以下のものがあります。

- 独特な設計思想のデータベースを持つパッケージシステムを利用していることで、他システムへのデータ移行が困難である

- アプリケーションの動作要件に特定のハードウェアが指定されていることで、アプリ要件の影響でハードウェアの選択肢が限られてしまう

- 特定のクラウド上でしか動作しない仕様となっており他クラウドへの移行ができない など

自治体におけるベンダーロックインの実態

ベンダーロックインは、民間企業だけでなく自治体においても大きな課題となっています。

公正取引委員会の官公庁における情報システム調達に関する実績調査報告書によると、なんと98.9%もの組織がシステム更改等の際に、既存ベンダーと再度契約を行っているという実態が明らかになりました。

また、下の画像の通り、約半数が既存ベンダーしか既存システムの機能の詳細を把握していないことが再契約の理由として回答されています。

このように、多くの自治体がベンダーロックインによる課題を抱えている状況となっています。

ベンダーロックインが発生する要因とは?

ここからは、ベンダーロックインが発生する主な要因について解説していきます。

ドキュメント不足

システムを構築した際の設計書や仕様書の最新化ができておらず、現在利用しているシステムの実際の動作内容と一致していない状態となっている場合、システムの仕様を正確に把握できない状況となってしまいます。

そもそもシステムを導入した時の設計書が存在しないケースもありますが、この場合はことさらシステムがブラックボックス化しがちです。

システムの仕様を把握できるドキュメントが無いと、発注者側及び他ベンダーがシステムの構造を把握することが困難となり、結果としてシステム移行を進めることのできない状況に陥ってしまいます。

属人化による知見不足

自社側にシステムに関する知見を持った人間がいないと、ベンダーロックインに陥る可能性が高まります。

よくあるケースとしては、長期にわたって特定の人物がシステムの担当となっており、そのシステムの仕様などについてわかっている人がその人しかいない状態(属人化)が続き、その人が異動または退職した時に誰もシステムのことがわからない状態となってしまうケースです。

その結果、ベンダー側にしかシステムに関する知見がない状態となってしまい、ベンダーに言われるがままの状況に陥ることになります。

上記以外にも属人化は様々なデメリットがあります。

属人化によるリスクや回避策について詳しく知りたい場合は、下記リンクの記事をご覧ください。

参考リンク:脱属人化とは?属人化がもたらすリスクや脱属人化を実現する方法、成功事例について紹介!

独自の業務プロセス

独自の業務プロセスにより業務を行っている場合、標準的なパッケージシステムでは適合しないため、スクラッチ開発またはカスタマイズによる改修を行いシステム導入を行うことになります。

この結果、システムが複雑化してしまい、標準的なパッケージや他ベンダーへの移行が困難となってしまいます。

また、システム導入の際にカスタマイズを行う際の考え方については、下記リンクの記事が参考になりますのでご一読ください。

参考リンク:パッケージ導入の鍵を握る「アドオン」と「カスタマイズ」それぞれの違いと留意点を解説!

独自技術の採用

テクノロジーロックインの解説でもお伝えしましたが、特定ベンダーの独自技術を採用してしまうと必然的にそのベンダーへ依存することとなってしまいます。

独自技術が使われているシステムから標準的な仕様のシステムに移行しようとすると、データ移行等に高額なコストが発生することとなってしまい、結果として現行のベンダーを頼らざるを得ない状況になってしまいます。

また、こうした課題の解決を背景として、国策として全国の自治体において情報システムの標準化を行っている状況です。

自治体情報システム標準化の取り組みそのものに様々な課題がありますが、標準化の実現によりベンダーロックインが解消されることが期待されています。

自治体情報システム標準化について詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご参照ください。

参考リンク:自治体情報システムの標準化とは?背景や目的、メリットと実態について解説!

ベンダーロックインのデメリット

続けて、ベンダーロックインのデメリットについて解説します。

高額な費用が発生しやすくなる

ベンダーロックインの状態が続くと、そのシステムに関しては競合相手が存在せず寡占状態となり、システム開発や運用保守のコストが高く見積もられてしまっているが、ほかに選択肢が無いため高額な見積を受け入れざるを得ない状況になってしまうリスクが存在します。

また、発注者側にとっては他社製品との比較を行っていないこともあり、ベンダーの見積費用の妥当性が判断できないリスク(そもそも高額な見積となっていることに気づいていない)も存在します。

サービス品質がベンダーに左右される(言いなりになってしまう)

費用面だけでなく、サービス品質においてもベンダーに左右される可能性が高まります。

例えば、自社が新しい技術を用いたソリューションに興味があり、新規導入を行いたい旨の要求をベンダーに行っても、ベンダー側に知見が無いまたは利益が出ないことを理由として断られるケースがあります。

導入を行いたいソリューションの知見があるベンダーに発注できれば上記の問題は回避できますが、自社にとって信頼できるベンダーが1社しかいない状況だと、他社に依頼するリスク等を考慮した結果、いつまでも動き出せず足踏みしてしまう状況になりがちです。

自社側にシステムに関するノウハウが蓄積しない

業務の継続性等の観点から、自社で利用しているシステムの知見を自社側に蓄積することはとても重要です。

しかしながら、ベンダーロックインが続くとシステムに関することを全てベンダーに丸投げしてしまっている状況となっているため、社内の担当者の育成も進まず、ノウハウも蓄積されていない状況となってしまうリスクが高くなります。

この結果、社内にシステムに詳しい人間がいないからベンダーに頼る→さらにベンダーに依存する、という悪循環が発生してしまいます。

システム移行が困難になる

これまで述べた様々な要因やデメリットが関係し、結果としていつまでも古いシステムを使い続けることになり、システム移行が困難となります。

長らく使い続けている古いシステムを更新するとなると、ベンダーの乗り換えの労力、仕様がブラックボックス化したシステムの再設計、複雑化したデータの移行など、様々なリスクが想定されます。

この状態となると、システム更改プロジェクトそのものの難易度が非常に高くなるため、経営判断が困難になってしまいます。

ベンダーロックインのメリット

これまで述べた通りベンダーロックインは様々なデメリットがありますが、下記のようにメリットとなる要素もあります。

- 自社業務をベンダー側が深く理解していることに起因し、手軽にサポートを受けやすい

- 長年の付き合いにより信頼関係が構築できている場合、要望に対し柔軟に対応してもらえる可能性が高い など

ベンダーロックインの回避策は?

では、ベンダーロックインに陥らないためにはどうすれば良いのか、という点について解説します。

ドキュメントの整備

ベンダーロックインの発生する要因の解説でお伝えした通り、現在稼働しているシステムの仕様を正確に把握するためには、最新化された設計書や仕様書のドキュメントの整備が必要不可欠です。

現行システムに関するドキュメントの最新化を行い所在を明確にしておくことで、社内のナレッジ共有にも繋がり、新たにシステム導入を検討する際にも比較的スムーズに進めることが可能となります。

また、ベンダーにシステム導入や改修を発注した際には、併せて必ず納品物として設計書や仕様書を含めるようにしましょう。

できるだけベンダー固有の技術を採用しない

業務要件にもよりますが、可能な限りベンダー特有の技術をシステムの必須要件としないことが望ましいです。

例えば、ベンダーが特許を取得している技術と密接に関わる機能をシステムの必須要件としている場合、必然的に選択肢が一つしかない状況となってしまうため、 要件を変えない限りは必ずベンダーロックインの状態となってしまうからです。

業務の標準化

ベンダーロックインの発生要因の一つとして、独自の業務プロセスに起因したスクラッチ開発及びカスタマイズによるシステムの複雑化が挙げられます。

これを避けるためには、独自の業務プロセスを可能な限り見直し、パッケージシステムに業務を合わせる(業務の標準化)考え方を持つことも必要です。

パッケージシステムに合わせて業務の見直しを行うことができれば、システムの選択肢が広がり、結果としてベンダーロックインを避けることに繋がります。

また、業務をパッケージシステムに合わせて見直しを行うためには、パッケージシステム導入の要件定義を行う過程で「Fit&Gap」を実施することが重要です。

「Fit&Gap」について詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご一読ください。

参考リンク:パッケージ導入時の要件定義に必要な「Fit&Gap」とは?実施方法やポイントを解説

発注者側が主体性を持つこと

システム発注者側の心構えとして、主体性を持って取り組むことが必要です。

なぜならば、これまでに解説してきたベンダーロックインが発生する要因の根源的な理由として、発注者側の主体性の欠如が関係しているからです。

今や業務とシステムは切っても切れない重要なものであるため、システムのことはよくわからないのでベンダーに丸投げする、という意識ではいつまでたってもベンダーロックインを避けることができず、健全な状態を保つことができません。

システムに関わることも自社にとって重要な業務であると位置づけた上で、当事者意識を持って取り組むことがとても重要です。

外部リソースの活用

ベンダーロックインを避けるために必要な要素を解説しましたが、現実問題として自社のリソース不足等により必要な対応を行うことが難しいケースもあると思います。

そんな時は、システム発注に関して専門的な知見を持つ外部リソースを活用することが有効な選択肢の一つです。

IT調達ナビの運営企業であるGPTechは、官民問わず豊富なシステム導入支援の実績を有しており、業種問わずシステム導入のサポートが可能です。

また、当社は中立的な立場から発注者支援を行い、発注者側にとって真に必要なものは何か、発注者側の価値追及を徹底することを行動理念としています。

ベンダーロックインは避けるべきものであると理解していても、日々の業務に追われ自分たちだけでは適切な対応が進まない状況になってしまうこともあると思います。

特定のベンダーに依存しないためにどうすべきか、私たちと一緒にあるべき姿の最適解を考えませんか?

まとめ

ベンダーロックインの発生要因や解決策などについて解説しましたが、ベンダーロックインに対する理解は深まりましたでしょうか。

また、当社では官民問わずIT調達支援等、様々なサービス提供を行っております。

「システム調達やベンダー選定を行わなければならないが、リソースも知見も不足している・・・」

「自社に合ったベンダーを選ぶための基準を作るのが難しい・・・」

このようなお悩みについても当社のサービスを活用することで解決できますので、お困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!