【2025年最新】GIGAスクール端末・アカウント管理の効率化ガイド | 教育委員会の業務負担を軽減させる方法とは

目次

1.学習系端末管理の現状

GIGAスクール構想で整備された学習系端末の管理については、教育委員会やICT支援員が中心となって管理を行っているケースが多いようです。

しかし、小規模な自治体は教育委員会の職員が少ない、予算が確保できないなどの理由から、担任の先生が対応しているという教育委員会もあります。そのため、教育委員会の担当者や現場の先生の業務負担が最小限となる環境が求められています。

実際に授業で端末を活用するためには、授業のための教材の準備や端末の充電状況なども確認を行う必要があり、学校現場の先生の業務が多岐に渡っているため、先生が端末を適切に管理するというのは非常に負担が大きいというのが現状ではないでしょうか。

そのため、端末の管理については、担任の先生の業務負担とならないようにする必要があります。

2.学習系アカウント管理の現状

児童生徒一人ひとりに対してアカウントを付与し管理する必要があり、特に年度末や年度初めのアカウント作成業務は教育委員会の教職員にとって大きな負担となっています。

さらに、教育委員会によっては、小学校から中学校に進学するとアカウントが変更になる場合もあり、このような場合はアカウント管理がさらに煩雑になります。

また、児童生徒の個人情報流出を防ぐためにアカウントとパスワードを適切に管理する必要もあるため、これも現場の先生にとっては大きな負担となっています。

そのため、学習系端末の管理と同様に、教育委員会やICT支援員が中心となってアカウント管理を行うケースが多いようですが、小規模自治体では予算の制約などから担任の先生が対応する場合もあります。

そのため、現場の先生の業務負担が大きくならないような環境が求められています。

3.学習系端末管理の問題点

端末活用の開始前に管理すべき項目や現場での活用を踏まえて管理方法を検討できていないことが問題点だと考えています。

その結果、効率的な管理が難しくなっています。

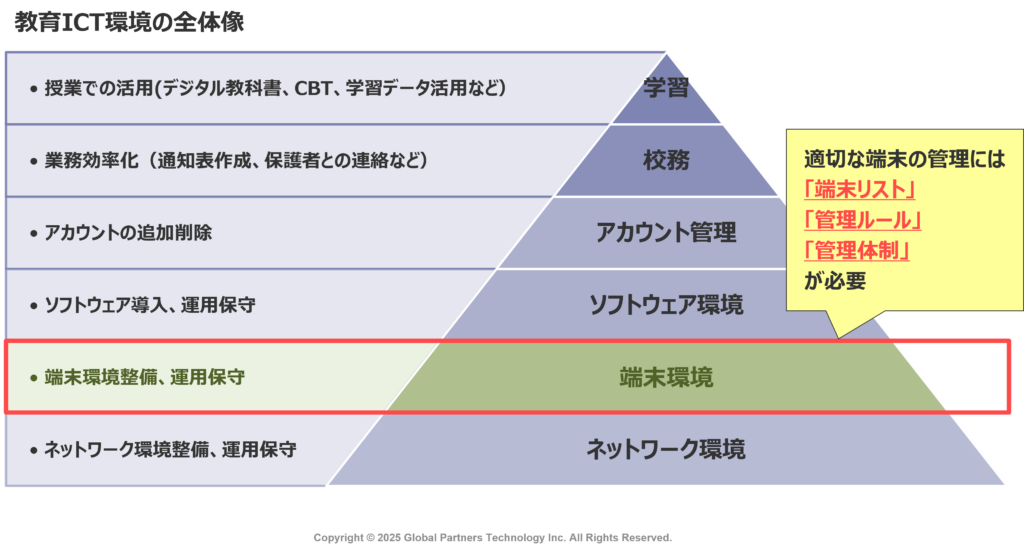

端末管理を行う際に対応しなければならない項目は、大きく以下の5つです。

- 端末台数の管理

- 端末使用者の管理

- 端末故障時の対応

- 端末紛失時の対応

- 年度末・年度初めの端末入替

そして、もう一つの重要な事は学校の先生の端末管理の負担を最小限にするための端末管理フローを考える事です。

学校現場の先生の業務負担を考えずに管理だけを重視すると、管理項目は把握していても、データの更新が漏れてしまうことがあります。

その結果、卒業生の端末回収時に「端末の台数が合わない」「端末の使用者が分からない」といった問題が発生し、新入生への端末再配布にも時間がかかってしまいます。

このように、学校現場の端末の活用にも影響が出てしまうことになります。

さらに、適切な端末管理ができていないと、令和7年度から始まるGIGA端末の入れ替え時の端末確認にも時間がかかることが考えられます。

逆に言えば、端末管理のための適切なフローを作り、これらの5つの項目を一元的に管理できていれば、行方不明になっている端末の特定や発見までの時間を大幅に短縮できるなど、管理者の負担を大幅に軽減することができます。

4.学習系アカウント管理の問題点

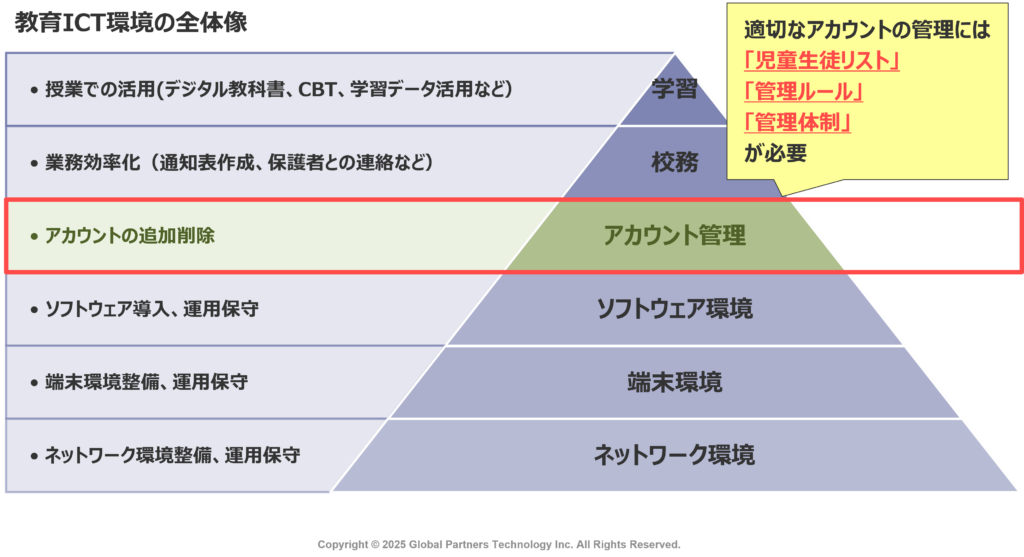

学習系アカウントの管理も端末管理と同じように、運用開始前に管理方法をきちんと検討できていないことが問題点だと考えています。

アカウントを作成するためには、正確な児童生徒のデータとアカウントの適切なネーミングルールと運用ルールが必要です。

児童生徒のデータがきちんと管理されていないと、アカウント作成の負担が大きくなってしまいます。

そのため、児童生徒のリストを所管している課にきちんとした児童生徒のデータベースを作成してもらう必要がありますが、すぐに対応してもらうことは難しいため、別途、児童生徒のデータベースの必要性を関係課に粘り強く説明していく必要があります。

児童生徒のリストに間違いがあれば、作成するアカウントも間違ってしまうため、アカウント作成前に可能な限りリストのクリーニングを行う事を推奨します。

この作業には、非常に時間がかかりますが間違ったリストでアカウントを作成し、その修正対応を行うよりは、はるかに効率的です。

児童生徒のリストが正確でない場合、アカウントの作成ミスにつながり、最悪の場合、個人情報漏洩に繋がることもあります。そのため、児童生徒の正確なデータが非常に重要です。

また、アカウントのネーミングルールについては児童生徒が覚えやすく、先生が授業で使いやすいものにする必要があります。

そして、アカウントの使用期間の考慮も重要になります。もし、小学校と中学校でアカウントが変わってしまうような運用にしてしまうと、アカウント管理の負担が増えるだけでなく、データの利活用も難しくなってしまいます。

小学1年生から中学3年生までの9年間同じアカウントを使用することを前提とした環境を整備することで、アカウント管理の負担が低減されるだけでなく、データの利活用も進みます。

そのため、アカウント管理に関する専門的なアドバイスを受けた上で、管理の仕組みを整えることが重要です。

5.端末管理において現時点でできること

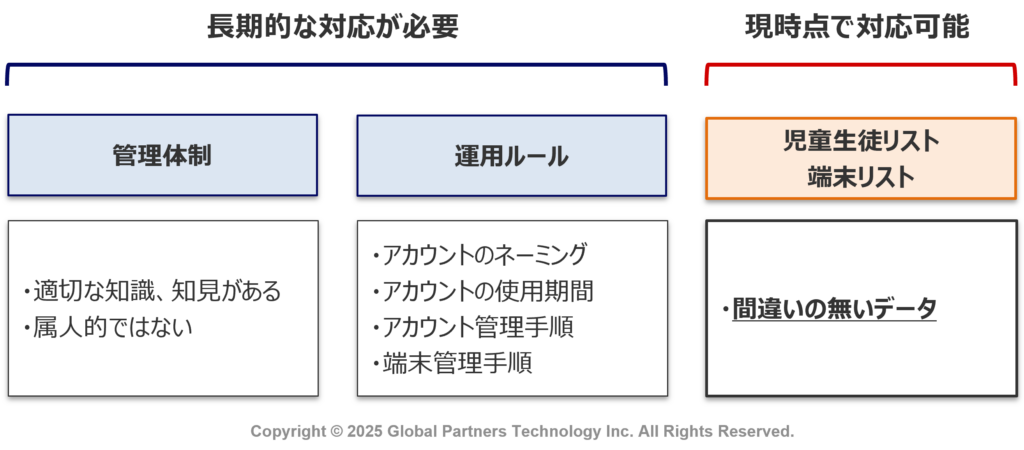

現状と問題点を把握したあとは、端末管理において現時点でできることと長期的に対応しなければならないことを整理し優先順位をつけて対応します。

適切な管理体制を構築し、適切な業務フローの検討と正確なデータの管理を行う必要があるのですが、すぐに体制や業務フローを変えることは難しいため、この部分については時間をかけて別途対応する必要があります。

そのため、すぐに対応できるのは、端末とアカウントのリストをきれいに整理し管理することになります。

以下の2つのデータを一元的に行うことができるようになれば、ある程度業務負担を軽減することが見込めますが、この2つのリストのデータに不備があると、端末やアカウントの管理に大きな支障が出てしまうことは、これまでの説明の通りです。

- 児童生徒のリスト(アカウント含む)

- 端末のリスト

そのため、この2つのデータをきちんと整える必要があります。

逆に言えば、この2つのデータをきちんと整理できてしまえば、一元管理ができるということです。この2つのデータを整えたら、次はこの2つのリストを紐付けて管理できるようにしていくことになります。

まずは、以下の9項目が紐ついて管理されていれば、年度末の端末回収、再配布やアカウント作成、削除の業務負担が大きく軽減できます。

【紐付けて管理する項目】

- 端末管理番号

- 端末配布日

- 端末配回収日

- 学校名(保管場所、使用場所)

- 学年

- 児童生徒氏名

- アカウント

- パスワード

- アカウント発行日

もし、この9つの項目を管理できてない状態であれば、これらのデータの整理し紐付けて一元的に管理を行うことで、端末管理、アカウント管理が効率化され、年度末の業務負担も軽減されると思います。

管理する項目については、必要に応じて追加していくことになります。

管理が必要なデータの収集については、GoogleWorkspaceのFormやMicrosoft365のFormsなどのアンケートツールを使って自動的に収集できる仕組みを準備しておくことで、業務を効率化することができますし、学校現場の先生方にICTの便利さを体感、理解してもらう機会にもなります。

現時点でできることを書かせて頂きましたが、年度末は端末回収、アカウント削除、年度初めの端末配布、アカウント作成の業務が大変な時期で、目の前にある作業を行うしかないという状況の方も多いのではないかと思いますので、通常業務が落ち着く6月以降に対応頂けると良いのではないかと思います。

データの整理は特別なツールも必要がないため、すぐに始めることができますし、効果も高いため、データの整理、紐付けから始められてはいかがでしょうか。

6.端末管理方法の再検討

端末の種類によって、MDM(モバイルデバイス管理)で管理できる内容や管理方法が異なるため、端末の種類に併せて検討を行う必要があります。

【MDMでできること】

- 端末初期設定(アカウント設定、SSID設定、アプリケーション管理)

- 端末情報取得(使用者、位置情報など)

- 機能制限(アプリケーション、Webへのアクセス制限など)

上記のような機能を活用し、アプリケーションのインストール、Wi-Fi、セキュリティなどの設定を含めた端末管理の業務負担が最小限になるように、MDMでの管理と運用ルールをまとめて検討する必要があります。

そのためには、MDMの活用方法と教育委員会や学校現場の運用について理解した上で検討が必要ですので、MDMの活用に関する専門的なアドバイスを受け、端末管理の仕組みと体制を整備することが重要です。

専門的なアドバイスが必要な場合は、当社にご相談ください。

7.アカウント管理方法の再検討

正確な児童生徒のリストがあれば、アカウントを自動生成することができるため、単純なアカウント作成のミスはなくなりますが、アカウントのネーミングルールなどに不備があると大きな問題になってしまいますので、アカウントのネーミングルール、運用ルールについては十分な検討が必要です。

アカウントのネーミングルールを検討する際の注意点には以下の様なものがあります。

- 重複が発生しない

- 児童生徒が間違いにくい

- 学年がアカウントで分かる など

ネーミングルールを十分に検討しないままアカウントを作成し、運用を開始してしまうと、年度更新の負担が大きくなります。

もし、現時点でネーミングルールに不備がある場合は、適切なネーミングルールを決定し、年度末や夏休みなどのタイミングを利用してアカウント名の一括変更を行うことをおすすめします。

8.まとめ

GIGAスクール構想第2期以降、ICT環境を検討する際には、運用保守の業務負担軽減と学校での端末活用を両立させるために、端末、アカウント、アプリなどを個別に考えるのではなく、全てが連携していることを意識して、どのようなICT環境を整備すべきかを考える必要があります。

そのためには、ここまでに説明させて頂いた通り、専門家からICTに関するアドバイスを受け、学校の先生など関係者の意見なども踏まえた上で、管理の仕組みや体制を整えることが重要です。

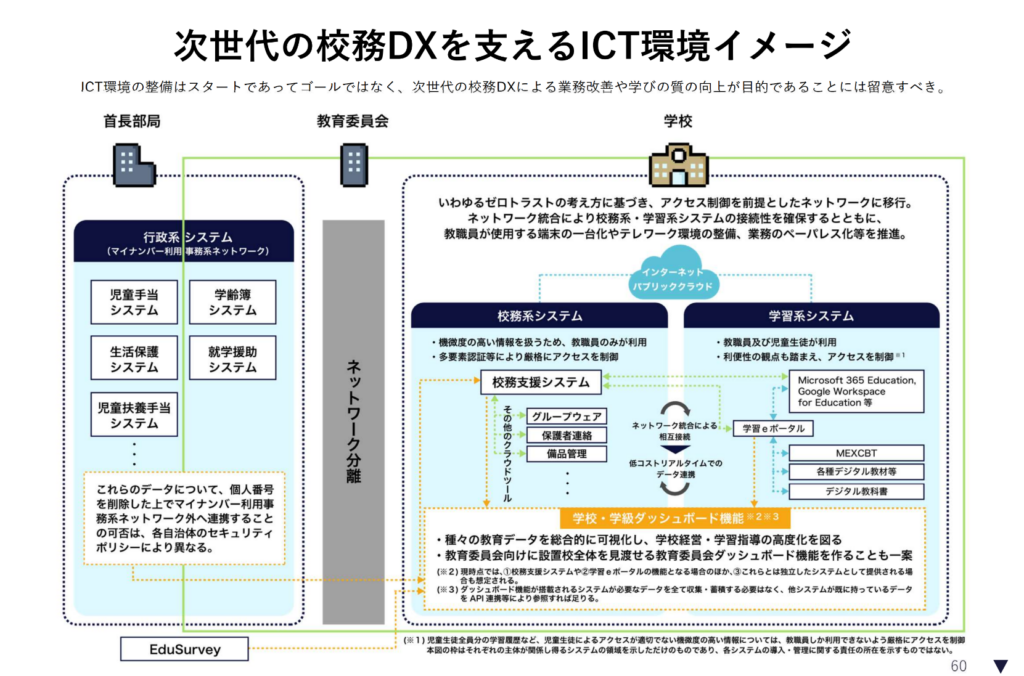

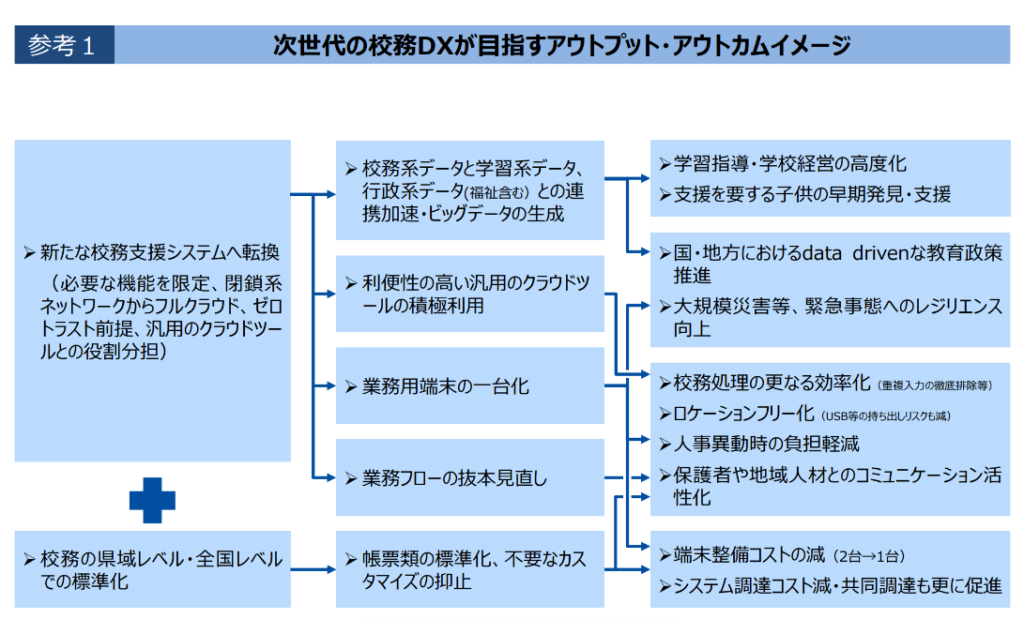

次世代校務DXでは、首長部局のシステムと連携し児童生徒の情報を取得することも検討されています。

児童生徒のデータ連携が実現し、適切なアカウントのネーミングルールと運用ルールが整備されていれば、年度末、年度初めのアカウント作成、削除などの業務は1日もかからないで終わることができるようになります。

このように、GIGAスクール構想第2期と次世代校務DXの環境整備を、別のプロジェクトとして分けて考えるのではなく、まとめて検討することが非常に重要です。

GIGAスクール構想で整備した環境や校務DXについてお困りのことがあれば、当社にお気軽にご相談ください。少額で利用可能なアドバイザリーサービスメニューもございます。

出典:「文部科学省,GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~(詳細版) ,P60」

出典:「文部科学省,GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~ ,P26」

.png)